輸送の安全にかかわる情報の公表(2024年度)

1.輸送の安全に関する基本的な方針

- 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる

- 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

安全の基本方針

- 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守する。

- 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努める。

- 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じる。

- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する

- 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施する。

2.輸送の安全に関する目標及びその達成状況

2024年度の輸送安全目標

人身事故 0件 有責物損事故 0件

法令違反 0件

2023年度の輸送安全目標の達成状況

人身事故 0件 有責物損事故 1件

法令違反 0件

3.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(総件数及び類型別)

該当する事故無し

4.安全管理規程

別途掲示

5.輸送の安全のために講じようとする措置及び講じた措置

輸送の安全のために講じようとする措置(2024年度)

- 安全対策会議を定期的に開催

- ヒヤリ・ハット情報の収集と共有

- 健康診断結果に基づく個別指導の実施

輸送の安全のために講じた措置(2023年度)

- 安全性評価認定(ハートマーク)の取得:三ツ星(二度目90点以上)

- 安全総点検の実施:経営トップ及び安全統括管理者は、現場の運行管理状況の総点検を行った。

- 安全対策会議の開催:集合教育に併せて、年二回行った

- ヒヤリ・ハット情報の収集と共有:随時、運転者からのヒヤリ・ハット情報を基に、ドライブレコーダーの記録を収集し、事故防止教育に活用して情報共有に努めた。

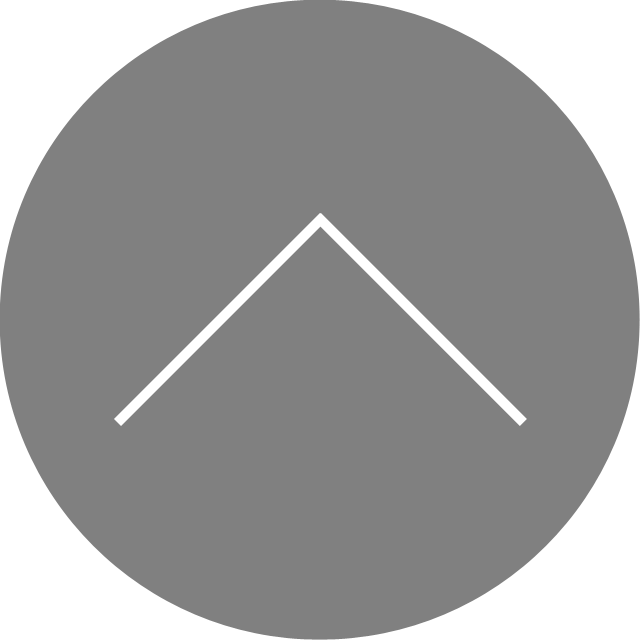

6.輸送の安全にかかわる情報の伝達体制、その組織体制

情報の伝達体制及び組織体制:

7.輸送の安全にかかわる教育及び研修の実施状況

- 全運転者を対象に年間教育に基づく乗務員教育の実施:10回 12名

- 適齢診断、一般診断の受診及び診断結果に基づく個別指導の実施:適齢診断3名 一般診断4名

- SAS(睡眠時無呼吸症候群)簡易検査の実施:3名

- デジタルタコグラフ及びドライブレコーダーの記録を用いた指導の実施:10回 12名

- 運行管理者・同補助者に対する実務の実施状況の確認・関係法令等研修の:2回 4名

- 重大事故、テロ・バスジャック等を想定した情報伝達訓練の実施:1回 14名

- 定期健康診断の意思所見に基づく再検査等の指導の実施

8.輸送の安全にかかわる内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置

2023年度において、安全統括管理者及び代表取締役が内部監査を実施した結果、ヒヤリ・ハット情報等の収集と情報共有が不足しているように見受けられた為、点呼の時等に運行管理者や補助者から声をかけて、上がってきた情報について教育時等に利用し、事故を未然に防ぐ意識を共有するようにした。

9.安全統括管理者に係る情報

安全統括管理者:代表取締役 江波戸照明

平成25年12月25日選任

10.事業用自動車の運転者、運行管理者、整備管理者に関する情報

- 事業用自動車の運転者:13名

- 運行管理者:2名 運行管理者補助者:2名

- 整備管理者:2名 整備管理者補助者:2名

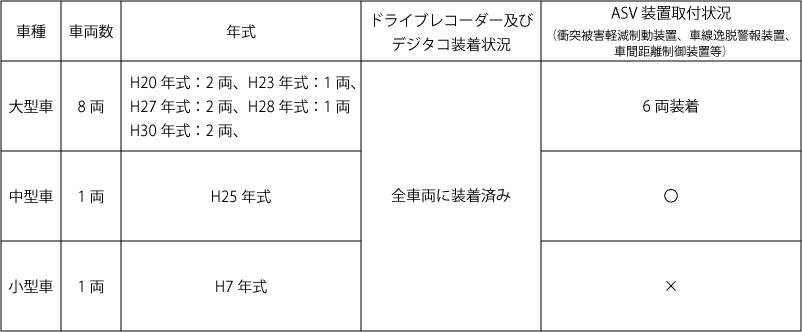

11.事業用自動車に係る情報

令和 6年5月1日

| 項目 | 内容 |

| 安全方針 | 法令等の厳守と輸送の安全確保の徹底 |

|---|---|

| 輸送の安全に関する目標 | 法令違反および人身・物件事故ゼロ |

| 輸送の安全に関する計画 | 点呼時のアルコールチェックによる飲酒運転撲滅・社内における年間教養計画に基づく定期的な 安全教育および社外委託しての年二回の安全講習会、添乗指導教育の実施 |

| 安全投資 | 令和1年度中に異常事対応システム(緊急停止操作可能)搭載車両導入 |

| 項目 | 内容 | |

| 1 | 経営トップの責務 | 経営トップは輸送の安全確保に関し、予算の確保・体制の構築等、必要な惜置を講じる |

|---|---|---|

| 2 | 安全方針 | 「輸送の安全はわが社の根幹」(法令等の遵守と輸送の安全確保は最重要) |

| 3 | 安全重点施策 | 輸送の安全に関する教育および研修に関する具体的な計画を策定し、的確に実施する |

| 4 | 安全統括管理者の責務 | 輸送の安全確保と関係法令の遵守が最重要であることを全社員にむけて徹底する |

| 5 | 要員の責任・権限 | 安全管理体制を適切に構築・改善するために必要な要員の責任・権限を定め、事業者内部へ周知する |

| 6 | 情報伝達および コミュニケーションの確保 |

現場で明らかになった課題・潜在している課題等が、現場から経営管理部門に対して報告・ 上申される仕組みを構築し、適切に運用する |

| 7 | 事故・ヒヤリハット 情報等の収集・活用 |

事故があれば都度原因と対策を立案、ヒヤリハット情報とともに1~2ヶ月程度社内に提示して 全従業員と情報の共有を図る |

| 8 | 重大な事故等への対応 | 報告連絡体制を構築し、それが十分に機能し重大事故が発生した後の対応が円滑に進むようにする |

| 9 | 関係法令等の遵守の確保 | 始業・終業・中間・点呼に必要な確認事項と教育の徹底 |

| 10 | 安全管理体制の構築・ 改善に必要な教育・訓練等 |

事故体験を共有する取り組み。年間教育計画に基づき安全教育管理要員および技能要員に対する 教育を行う。教育後に実施する効果測定により理解度を把握し、次年度の年間教育計画に反映 |

| 11 | 内部監査 | 内部監査に基づき、社内安全会議にて毎年3月に安全への取り組み状況について 見直し、問題点を洗い出す |

| 12 | マネジメントレビューと 継続的改善 |

前年度の目標達成状況と問題点を情報とし、社内安全会議にて次年度の計画改善を図る |

安全管理規程

目 次

- 第一章 総則

- 第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

- 第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

- 第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

-

第一章 総 則

(目的)

第一条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第二十二条の二の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第二条 本規程は、当社の貸切バス事業に係る業務活動に適用する。 -

第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)

第三条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。

2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(輸送の安全に関する重点施策)

第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。

一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。

二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。

三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。

四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。

五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。

(輸送の安全に関する目標)

第五条 第三条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。

(輸送の安全に関する計画)

第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。 -

第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

(社長等の責務)

第七条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。

2 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。

3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。

4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

(社内組織)

第八条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。

一 安全統括管理者

二 運行管理者

三 整備管理者

四 その他必要な責任者

2 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対応する場合も含め、安全管理規程細則に定める組織図による。

(安全統括管理者の選任及び解任)

第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。

2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。

一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。

三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)

第十条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。

二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。

三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。

四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。

五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること。

六 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。

七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。

八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。

九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。

十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。 -

第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)

第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)

第十二条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

(事故、災害等に関する報告連絡体制)

第十三条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。

2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。

3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。

4 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

(輸送の安全に関する教育及び研修)

第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(輸送の安全に関する内部監査)

第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。

また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。

2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

(輸送の安全に関する業務の改善)

第十六条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。

2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。(情報の公開)

第十七条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。

2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。

(輸送の安全に関する会議の運営・記録管理等)

第十八条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。

2 輸送の安全に関する会議(安全会議と称する。)を開催し、事業運営上の方針の作成、会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を決議し、その内容を記録し、これを適切に保存する。

3 前項に掲げる会議の議決内容や情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法等の詳細についての必要事項は、安全管理規程細則にて定める。

運行管理規程

【業務後自動点呼対応版】

東和交通株式会社

2024.10.1

第1章 総則

(目 的)

第1条 この規程は、事業用自動車(以下「車両」という)の運行の安全確保に関する業務の基準並びに運行管理者(以下「管理者」という)の職務及び権限について定め、事故防止の徹底を図り、公共的事業の使命達成を図ることを目的とする。

(運行管理の組織)

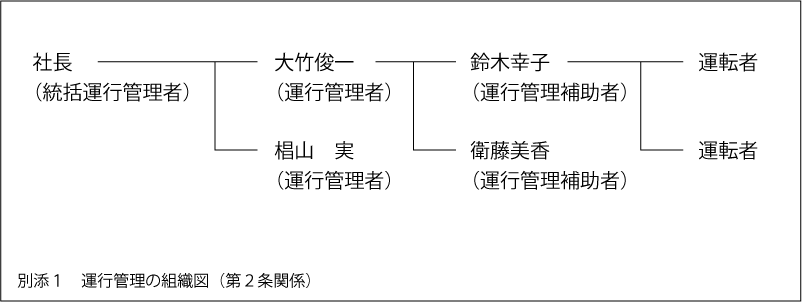

第2条 運行管理の組織は、運行管理の組織図(別添1)を作成し、次のとおりとする。

- 一 複数の管理者を選任する営業所にあっては、統括運行管理者(以下「統括管理者」という)が運行管理業務を統括する。

- 二 管理者は、統括管理者を補佐し運行管理業務全般について処理する。

- 三 統括管理者以外の管理者については、それぞれの職務分担を明確にし、統括管理者の指示に従いその業務を遂行する。

- 四 運行管理補助者(以下「補助者」という)は、管理者の指示により運行管理業務の補助を行う。

- 五 営業所と車庫が離れている場合は、管理者又は補助者が十分な管理を行える体制を確立する。

- 六 管理者は乗務員に対し、法令、社内規則及び管理者又は補助者の指示を忠実に遵守させ、運行の安全確保に努めなければならない。

(管理者等の選任)

第3条 管理者の選任は、運行管理者資格者証の交付を受けた者のうちから代表者が任命する。

- 2 管理者及び補助者を選任したときは、15日以内に営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出るものとする。これを変更、解任したときも同様とする。

- 3 管理者を同一営業所に2名以上置く場合は、その業務を全般的に統括する統括管理者を代表者が任命する。

- 4 補助者を選任する場合は、運行管理者資格者証の交付を受けた者又は国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから代表者が任命する。

- 5 統括管理者又は管理者は補助者に対し指導及び監督を行う。

(管理者及び補助者の勤務時間等)

第4条 管理者及び補助者の勤務時間は、就業規則による。ただし、車両の運行中は必ず管理者又は補助者が営業所にいなければならない。

- 2 管理者を同一営業所に2名以上置く場合は、その職務分担と勤務時間を明確にしなければならない。

(管理者と補助者との関係)

第5条 管理者は、補助者に対して補助させる運行管理業務の範囲及びその執行方法を明確に指示するものとする。

- 2 補助者は、運行管理に関し処理した事項を速やかに管理者に報告するとともに裁決を得なければならない。

- 3 管理者は、補助者の行った運行管理業務を把握し、その処理した事項の責任を負う。

第2章 管理者の権限及び職務

(権 限)

第6条 管理者は、本規程に定める職務を遂行するために必要な権限を有する。

- 2 管理者は、安全運行の確保に関する必要な事項を代表者に助言することができる。代表者は、管理者から助言があったときはこれを尊重する。

(職 務)

第7条 管理者は、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という)第48条に規定する以下の職務及び本規程に定めるところに従い誠実公正にその職務を遂行しなければならない。

- 一 車掌を乗務させなければならない車両に車掌を乗務させること

- 二 異常気象等により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがある場合に、乗務員に対して必要な指示その他輸送の安全のための措置を講ずること

- 三 国土交通省の告示により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を乗務させること

- 四 乗務員のための休憩に必要な施設及び睡眠又は仮眠に必要な施設並びに営業所以外で勤務を終了する場合に必要な睡眠施設を管理すること

- 五 酒気帯びの乗務員を車両の運行の業務に従事させないこと

- 六 乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により、安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれのある乗務員を車両の運行の業務に従事させないこと

- 七 長距離運転又は夜間の運転において、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、予め交替運転者を配置すること

- 八 乗務員が車両の運行中に疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により、安全に運行の業務を継続し、又はその補助を継続できないおそれがあるとき、当該乗務員に対して必要な指示その他輸送の安全のための措置を講ずること

- 九 車両の運転者に対し、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること

- 十 車両の運転者に対し、業務の記録をさせ、及びその記録を保存すること

- 十一 運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること

- 十二 運行記録計による記録ができない車両を運行の用に供さないこと

- 十三 事故記録に必要な事項を記録し、及びその記録を保存すること

- 十四 運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、当該経路の状態に適すると認められる車両を使用すること

- 十五 運行指示書を作成し、かつ、これにより車両の運転者に対し適切な指示を行い、運転者に携行させ、及びその保存をすること

- 十六 常時選任の運転者以外の者を車両の運行の業務に従事させないこと

- 十七 乗務員等台帳を作成し、営業所に備え置くこと

- 十八 車両の乗務員に対して、国土交通大臣が告示で定めるところにより、指導、監督及び特別な指導を行い、その記録を保存すること

- 十九 車両の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定め、認定した者が行う適性診断を受診させること。

- 二十 車両が踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、車両に赤色旗、赤色合図灯等の非常信号用具を備えること

- 二十一 補助者に対する指導及び監督を行うこと

- 二十二 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和31年政令第256号)(以下「運転者の要件に関する政令」という)の要件を備えない者に車両を運転させないこと

- 二十三 自動車事故報告規則第5条に定められた事故防止対策に基づき、車両の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと

(管理者の指導監督)

第8条 代表者は、管理者に対し、前条各号に掲げる業務の適確な実行及び運行管理規程の遵守について適切な指導監督をしなければならない。

第3章 管理者の業務処理

(運転者の選任及び乗務)

第9条 管理者は、運転者の選任及び乗務に関しては、次の事項に留意しなければならない。

- 一 運輸規則第36条に該当する次の者を運転者として選任してはならない。

- イ 日日雇い入れられる者

- ロ 2月以内の期間を定めて使用される者

- ハ 試みの使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)

- ニ 14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む)を受ける者

- 二 運輸規則第35条により運転者として選任された者以外の者に車両を運転させてはならない。

- 三 運転者の要件に関する政令の要件を備えない者に車両の運転をさせてはならない。

- 四 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年12月3日国土交通省告示第1676号)(以下「指導監督指針」という)による特定運転者(高齢運転者を除く)の特別な指導実施前に貸切バスの運転をさせてはならない(旅客の運送を目的としない場合を除く)

(運転者の確保)

第10条 運転者については、事業計画の遂行に十分な数の運転者を常に確保しなければならない。

(車掌の乗務)

第11条 車両(乗車定員11人以上のものに限る)を運行するにあたり、次の場合には車掌を乗務させなければならない。

- 一 車掌を乗務させないで運行することを目的とした旅客自動車運送事業用自動車(被牽引自動車を除く)であって道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第50条の告示で定める基準に適合していないものを旅客の運送の用に供するとき

- 二 車掌を乗務させなければ道路及び交通の状況並びに輸送の状態により運転上危険があるとき

- 三 旅客の利便を著しく阻害するおそれがあるとき

(乗務員等台帳)

第12条 管理者は、車両の運転者ごとに次に掲げる事項を記載した乗務員等台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備え置き、運転者の実態の把握及び指導の際に活用するものとする。

- 一 作成番号及び作成年月日

- 二 事業者の氏名又は名称

- 三 運転者の氏名、生年月日及び住所

- 四 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日

- 五 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項

- イ 運転免許証の番号及び有効期限

- ロ 運転免許の年月日及び種類

- ハ 運転免許に条件が付されている場合は、その条件

- 六 運転者の運転の経歴

- 七 事故を引き起こした場合は、その概要

- 八 道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要

- 九 運転者の健康状態

- 十 第15条第2項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況

- 十一 運転者の写真(乗務員等台帳の作成前6月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景のもの)

- 2 運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合は、直ちに、当該台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存すること。

(事故の記録)

第13条 管理者は、当該営業所に属する車両について事故が発生した場合には、これを適切に処理するとともに、 次に掲げる事項について記録し、事故の再発防止を図り、運行管理上の問題点の改善及び運転者の指導監督に資するものとする。(事故とは、道路交通法第67条第2項及び自動車事故報告規則第2条に規定する事故をいう)

- 一 乗務員の氏名

- 二 車両の自動車登録番号その他当該車両を識別できる表示

- 三 事故の発生日時

- 四 事故の発生場所

- 五 事故の当事者 (乗務員を除く) の氏名

- 六 事故の概要(損害の程度を含む)

- 七 事故の原因

- 八 再発防止対策

- 2 事故の記録は、当該営業所において3年間保存しなければならない。

(乗務員の服務規律の徹底)

第14条 管理者は、運行の安全及び服務について、就業規則及び別に定める「乗務員等服務規律」に基づき指導徹底を図るものとする。

(乗務員の指導監督)

第15条 管理者は、運転者に対し運輸規則第38条(従業員に対する指導監督)に基づき指導監督するものとする。 指導監督にあたっては、指導監督指針に従い実施する。

2 事故惹起者、初任運転者及び高齢運転者については、前項の指導監督指針に基づき、特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせるものとする。

(点呼の実施)

第16条 管理者は、品位と規律を保ち、厳正な点呼を行うものとする。

- 2 勤務その他の事情により管理者が点呼を行うことができない場合は、指定された補助者が行うものとする。

- 3 点呼の実施要領は、別添2のとおりとする。(※運行管理規程とは別に制定されてもけっこうです。)

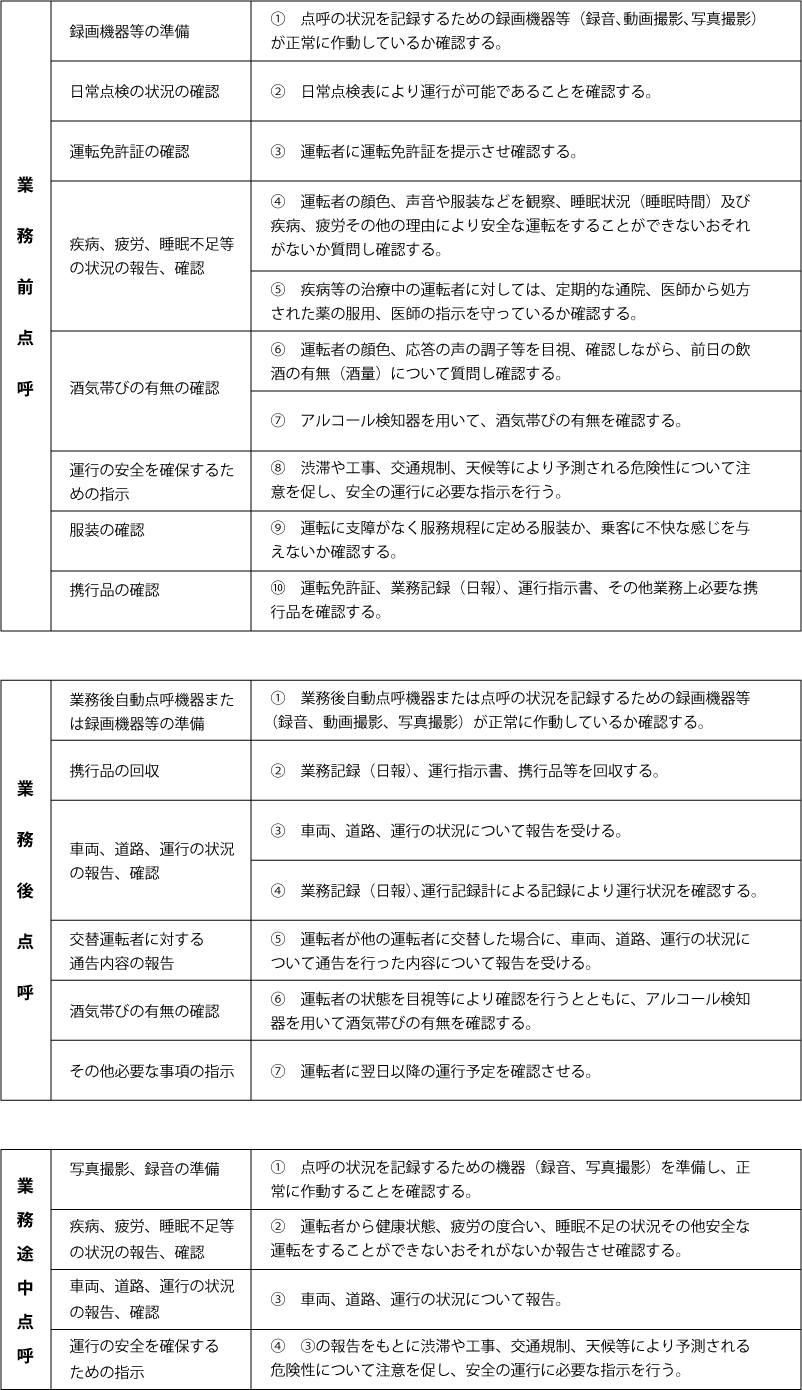

(業務前点呼)

第17条 管理者は、車両の運行の業務に従事しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法) により点呼を行い、次の各号により報告を求め、及び確認を行い、並びに運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

- 一 出発の5分程度前に行うこと

- 二 日常点検の結果を確認すること

- 三 酒気帯びの有無の確認については、アルコール検知器を用いること

- 四 運転者からその日の心身状況を聴取し、疾病、疲労、睡眠不足、その他安全な運転ができないおそれの有無について確認し、運行の業務への従事の可否を決定すること

- 五 健康状態が運転に不適切と認められ、又はその旨本人から申し出があった場合には、代務運転者その他の運転者に代えるなど適切な処置を講じ、その者を運行の業務に従事させないこと

- 六 運転免許証等業務上定められた帳票、必要な携行品金銭等の有無を確認するとともに、業務記録、運行指示書等を運転者に渡すこと

- 七 運行する道路状況、天候等安全運行に必要な指示及び注意を行うこと

- 八 運行記録計のメモリーカード(記録用紙)装着を確認すること

- 九 服装の点検を行うこと

- 2 管理者は、点呼の実施結果について具体的に記録し、管理者が交替するときは引継ぎを確実に行うこと。

(業務後点呼)

第18条 管理者は、運行の業務を終了した運転者に対し、次の各号のとおり対面により業務後の点呼を実施し、当該業務に係る車両、道路及び運行の状況について報告を求め、酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。また、当該運転者が交替した運転者に対して行った通告についても報告を求めなければならない。

- 一 帰着後、速やかに行うこと

- 二 営業所の定められた場所で行うこと

- 三 車両、道路及び運行の状況について報告を受けること

- 四 安全運行を確保するため必要と認められた事項についての注意、指示の実施状況を確認すること

- 五 業務記録その他業務上定められた帳票、携行品、金銭等を提出させ、これを点検し収受すること

- 六 原則として翌日の勤務等について指示を与えておくこと

- 七 他の運転者と交替した場合にあっては、交替運転者に対し車両、道路及び運行の状況の通告について報告を求めること

- 2 管理者は点呼の実施結果について具体的に記録し、管理者が交替するときは引継ぎを確実に行うこと。

- 3 管理者は、業務後点呼の結果、運転者又は整備管理者に関係のある事項については、それぞれの関係者に通知又は適切な指示をし、 特に異例な事項は上長に報告して確実に処理する。

(業務途中点呼)

第19条 管理者は、夜間において長距離の運行を行う運転者に対して当該業務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、当該業務にかかる車両、道路及び運行の状況並びに疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行をすることができないおそれの有無について報告を求め、確認を行い、運行の安全を確保するために必要な指示を与えること。

- 2 管理者は、点呼の実施結果について具体的に記録し、管理者が交替するときは引継ぎを確実に行うこと。

(業務後自動点呼)

第20条 代表者、管理者及び補助者は、第18条の点呼を業務後自動点呼で実施する場合、次の各号の規定を遵守しなければならない。

- 一 自動点呼機器は、国土交通省の告示の要件に適合したものでなければならない。

- 二 代表者は、自動点呼機器の使用方法、故障時の対応について管理者及び運転者に対して適切に指導教育すること。

- 三 代表者は、運転者の属する営業所又は当該営業所の車庫において業務後自動点呼を行う場合には、当該場所以外で業務後自動点呼が行われることを防止するため、業務後自動点呼に用いる自動点呼機器が業務後自動点呼実施場所から持ち出されないよう必要な措置を講じること。

- 四 代表者は、自動点呼機器を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動する状態に保持すること。

- 五 管理者又は補助者は、運転者ごとの業務後自動点呼の実施予定及び実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。

- 六 業務後自動点呼を実施する予定時刻から代表者があらかじめ定めた時間を経過しても業務後自動点呼が完了しない場合には、管理者又は補助者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

- 七 代表者は、運転者が携行品を確実に返却したことを確認できる体制を整備すること。

- 八 管理者又は補助者に対し早急に報告する必要がある事項については、業務後自動点呼の実施にかかわらず、運転者から管理者又は補助者に対し速やかに報告するよう指導すること

- 九 運転者が酒気を帯びていることが確認された場合は、管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。

- 十 自動点呼機器の故障等により業務後自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務後自動点呼を受ける運転者の属する営業所の管理者又は補助者による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行う体制を整えること。

- 十一 代表者は、運転者の識別に必要な生体認証符号等、あらかじめ、対象者の同意を得ること。

- 十二 業務後自動点呼を行う管理者又は補助者は、運転者が車両内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所において業務後自動点呼を受ける場合にあっては、あらかじめ当該運転者を選任している代表者が定めた場所で業務後自動点呼を受けていることを、当該業務後自動点呼の実施中又は終了後に静止画又は動画により確認すること。

(行先地点呼)

第21条 管理者は、業務の開始地又は終了地が遠隔地であるため、業務前又は業務後の点呼を営業所で行えない場合は、第17条各号又は第18条各号を電話その他の方法により行い、運転者の酒気帯びの有無の確認については、営業所に備えるアルコール検知器を携行させて行うものとする。

(点呼記録の保存)

第21条 管理者は、業務の開始地又は終了地が遠隔地であるため、業務前又は業務後の点呼を営業所で行えない場合は、第17条各号又は第18条各号を電話その他の方法により行い、運転者の酒気帯びの有無の確認については、営業所に備えるアルコール検知器を携行させて行うものとする。

- 第22条 管理者は、点呼の記録を電磁的記録により3年間保存しておくこと。

- 2 点呼の記録の電磁的記録の保存にあたっては、改ざんが容易でない方法によることとし、その作業は点呼を実施した日から1週間以内に行うこと。

- 3 点呼の記録内容は、次の各号のとおりとする。

- 一 業務前点呼

- イ 点呼執行者名

- ロ 運転者の氏名

- ハ 車両の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

- ニ 点呼日時

- ホ 点呼方法

- (イ)アルコール検知器の使用の有無

- (ロ)対面でない場合は具体的方法

- ヘ 運転者の酒気帯びの有無

- ト 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況

- チ 日常点検の状況

- リ 指示事項

- ヌ その他必要な事項

- 二 業務後点呼

- イ 点呼執行者名

- ロ 運転者の氏名

- ハ 車両の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

- ニ 点呼日時

- ホ 点呼方法

- (イ)アルコール検知器の使用の有無

- (ロ)対面でない場合は具体的方法

- ヘ 自動車、道路及び運行の状況

- ト 運転者の酒気帯びの有無

- チ 交替運転者に対する通告

- リ その他必要な事項

- 三 業務途中点呼

- イ 点呼執行者名

- ロ 運転者の氏名

- ハ 車両の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

- ニ 点呼日時

- ホ 点呼の具体的方法

- ヘ 自動車、道路及び運行の状況

- ト 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況

- チ 指示事項

- リ その他必要な事項

- 4 点呼等の状況の記録

- 管理者は、点呼の状況を録音及び録画(電話その他の方法により点呼を行う場合にあっては、録音のみ)して電磁的方法により記録媒体に記録し、かつ、その記録を90日間保存しなければならない。また、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無について確認を行うときは、当該確認に係る呼気の検査を行っている状況の写真を撮影して電磁的方法により記録媒体に記録し、かつ、その記録を90日間保存しなければならない。ただし、当該状況を録画する場合はこの限りでない。点呼の状況の記録にあたっては、次の各号のとおり取り扱うものとする。

- 一 点呼時の「録音及び録画」データ及び呼気の検査を行っている状況の写真データ(以下「動画データ等」という)については、記録日が明確になるように保存すること。記録日がデータ保存画面や保存日から判別できない場合には、記録日がいつであるか分かるように動画データ等と合わせて保存すること。

- 二 動画データ等の情報の取扱いについては、あらかじめ従業員に同意を得ておくこと。また、従業員のプライバシーに配慮するため、動画データ等にアクセスできる者は管理者に限るものとし、閲覧のパスワードを設定しウイルス対策を実施すること。

- 三 録音、録画及び撮影する機器(以下「録画機器等」という)について、正常に作動しているか確認すること。録画機器等が故障した場合にあっては、その後数日間録音、録画及び撮影ができない恐れがあることから、それを証するものとして故障日時、故障内容について記録し、90日間電磁的方法で保存すること。また、故障した機器については速やかに修理又は交換を行うこと。

(アルコール検知器の有効性の保持)

第23条 管理者は、営業所に備えるアルコール検知器を、常時有効な状態に保持しなければならない。

(過労防止の措置)

第24条 管理者は、過労の防止を十分考慮して、 就業規則等で定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において運転者の乗務割を作成し、これに従い車両に乗務させること。

なお、 乗務員の勤務時間及び乗務時間は、国士交通大臣が告示で定める基準(平成13年12月3日国土交通省告示第1675号)に適合するものでなければならない。

- 2 管理者は、乗務員の休憩、仮眠、又は睡眠に必要な施設を管理し、衛生、環境に留意する等、常に清潔に保持しなければならない。

- 3 管理者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を車両の運行の業務に従事させてはならない。

- 4 管理者は、疾病、疲労、睡眠不足、覚せい剤の服用、異常な感情の高ぶり等により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を車両の運行の業務に従事させてはならない。

- 5 運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続できないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。

- 6 管理者は、乗務員が運行中に疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により、安全に運行の業務を継続し、又はその補助を継続することができないおそれがあるときは、当該乗務員に対して運行の中止、休憩の確保、運行計画の変更の指示等必要な措置を講じなければならない。

(業務記録)

第25条 管理者は、業務前点呼の際に運転者に対して、業務の記録のための用紙を交付し、次の各号に掲げる事項を記録させ、業務後点呼の際にこれを提出させるものとする。

- 一 運転者の氏名

- 二 運行の業務に係る車両の自動車登録番号等当該車両を識別できる記号、番号その他の表示

- 三 業務の開始、終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離

- 四 業務を交替した場合は、その地点及び日時

- 五 休憩又は仮眠をした場合は、その地点及び日時

- 六 睡眠をした場合は、当該施設の名称及び位置

- 七 道路交通法第67条第2項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則第2条に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因

- 八 車掌が乗務した場合は、その車掌名

- 九 車掌が業務を交替した場合は、交替した車掌ごとにその地点及び日時

- 十 旅客が乗車した区間

- 2 管理者は、業務記録の内容を検討し、運転者に対し必要な指導を行うものとする。

- 3 管理者は、業務記録を運転者ごとに記録させ3年間保存しなければならない。

(運行記録計による記録)

第26条 管理者は、運転者が車両の運行の業務に従事する場合は、国土交通大臣が告示で定めるデジタル式運行記録計又はこれと同等の性能を有すると認められるデジタル式運行記録計により車両の瞬間速度、運行距離及び運行時間を記録するものとする。

- 2 管理者は、運輸規則の一部改正に伴う経過措置(以下「経過措置」という。)により令和7年3月31日までの間、運転者が道路運送車両の保安基準第48条の2第2項の基準に適合するアナログ式運行記録計を備えた車両の運行の業務に従事する場合は、業務前点呼の際に前条の業務記録の用紙のほか、運行記録計の記録用紙を交付し、業務後点呼の際にこれらの記録した用紙を提出させるものとする。

- 3 管理者は、記録内容を検討し、運行の状況を把握するとともに、異常の認められる記録については、 当該運転者に対して事情を聴取し、注意を与える等指導監督を行うものとする。

- 4 管理者は、運輸規則第26条により運行記録計による記録をしなければならない場合において、運行記録計により記録することができない車両を運行させてはならないものとする。

- 5 管理者は、運行記録計による電磁的記録を3年間(経過措置が適用される車両については1年間)保存しなければならない。

(経路の調査)

第27条 管理者は、運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、当該経路の状態に適すると認められる車両を使用しなければならない。

(運行指示書による指示等)

第28条 管理者は運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより運転者に対し適切な指示を行うとともに、これを運転者に携行させるものとする。

- 一 運行の開始・終了の地点及び日時

- 二 乗務員の氏名

- 三 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時

- 四 旅客が乗車する区間

- 五 運行に際して注意を要する箇所の位置

- 六 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る)

- 七 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る)

- 八 睡眠に必要な施設の名称及び位置

- 九 運送契約の相手方の氏名又は名称

- 十 その他運行の安全を確保するために必要な事項

- 2 運行の途中において、運行指示書と異なる運行を行う場合には、管理者の指示に基づいて行うよう運転者を指導すること。ただし、運転者が運転中に疲労や眠気を感じたときは、管理者の指示を受ける前に運転を中止し、その後速やかに管理者に連絡を取り、指示を受けるよう指導すること。

なお、管理者が変更の指示を行った場合、運転者は当該変更の内容、理由及び指示をした管理者の氏名を運行指示書に記載しなければならない。 - 3 管理者は、運行指示書を運行の終了の日から3年間保存しなければならない。

(車内の表示)

第29条 管理者は、車内の表示について運転者に指導するとともに、乗客に見易いように実施しなければならない。

(車両の清潔保持)

第30条 管理者は、車両を常に清潔に保持するよう指導監督に努め、定期的に清掃状況を確認しなければならない。

(応急用器具、故障時の停止表示器材及び非常信号用具の備付)

第31条 管理者は、各車両に次の各号の用具を備え付け、その取扱方法について乗務員を指導監督するものとする。また、有効期限のある器具については期限切れに留意し、常に完全な機能があるものを備え付けなければならない。

- 一 予備タイヤ、ジャッキ、予備電球、予備ヒューズ、点火プラグその他応急器具

- 二 赤色旗、赤色合図灯、発煙筒等非常信号用具、消火器

- 三 高速道路等において故障時に使用する停止表示器材

(運行中断時の措置)

第32条 管理者は、車両の運行を中断したときは、当該車両に乗車している乗客のために次の各号に掲げる事項に関して適切な措置をしなければならない。

- 一 旅客の運送を継続すること

- 二 旅客を出発地まで送還すること

- 三 前各号に掲げるもののほか、旅客を保護すること

(事故発生時の措置)

第33条 管理者は、乗務員に対して車両の運行中事故が発生した場合に対処するため、次の各号に掲げる事項について、周知徹底しておくものとする。

- 一 死傷者のあるときは、速やかに応急手当その他必要な措置を講ずること

- 二 事故の拡大防止の措置を講ずること

- 三 乗客を車両から待避させる等安全確保の措置を講ずること

- 四 警察官に報告し、指示を受けること

- 五 管理者に緊急連絡し、指示を受けること

- 六 遺留品を保管すること

- 七 前各号に掲げるもののほか、死傷者を保護すること

- 2 管理者は、運転者その他の者から事故が発生した旨の連絡を受けたときは、次の各号により措置するものとする

- 一 直ちに事故の続発の防止、負傷者の救護等必要な措置を講ずるよう指示する事

- 二 軽微な事故を除き、現場に急行する等発生状況及び原因等を調査すること

- 三 目撃者、相手方の意見を聴取する他事故状況を記録し、現場の写真を撮影するなどして原因究明及び事故解決の資料とすること

- 四 代替輸送が必要なときは、その措置を講ずること

- 五 重大な事故のときは直ちに上長に報告し、その措置について指示を受けること

- 六 関係者と折衝し、以降の処置について打合わせること

(事故防止対策)

第34条 管理者は、事故防止対策を講ずるために、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

- 一 事故(軽微な事故を含む)については、その内容、原因等を記録して資料として整理しておくこと。

- 二 道路、交通、事故状況等に関する情報(ラジオ、テレビによる情報、事故統計、事故警報その他)を整理し、速やかに事故防止対策を樹立するものとする。

- 三 地方運輸局長が自動車事故報告規則第5条により事故防止対策を定めたときは、これを従業員に対して周知徹底すること。

(異常気象時等の措置)

第35条 管理者は、天災その他の利用により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、次の各号のとおり車両の乗務員に対する指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。

- 一 暴風警報等の伝達、避難箇所の指定、運行の中止等の指示

- 二 雪道を走行するおそれがある場合には、日常点検の際に整備管理者によって冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の使用限度を超えていないことが確認されているか確認すること。

- 三 運行車両との緊急連絡体制を確立しておくこと

(研修等)

第36条 管理者及び補助者は、運輸規則第48条の4の規定により国土交通大臣が認定した基礎講習又は一般講習を受講するとともに、その職務遂行上、必要な知識及び実務について、運輸支局長が行う研修等及び社内研修を受けなければならない。

- 2 管理者及び補助者は、日常の職務に必要な次の各号に掲げる事項の知識、技能の習得に努めなければならない。

- 一 車両の運転、構造、装置及び取扱いに関すること

- 二 乗務員の健康管理に関すること

- 三 事故の場合の応急救助、二次事故の防止措置に関すること

- 四 道路の構造及び地理に関すること

- 五 運行計画作成の知識、技能に関すること

- 六 気象情報に関すること

- 七 非常信号用具、消火器等車両の備え付け器具の取扱いに関すること

- 八 運転者の適性診断に関すること

- 九 道路運送法、運輸規則、旅客自動車運送事業報告規則、道路運送車両法、自動車事故報告規則、労働基準法、労働契約法、労働安全衛生法、道路交通法、自動車損害賠償保障法、その他業務の遂行に必要な知識

- 十 自動車損害賠償責任保険に関すること

- 十一 その他必要な知識(関係法令等)

(事故報告等)

第37条 管理者は、事故発生のつど、内容を検討し自動車事故報告規則第2条に該当する場合は30日以内に事故報告をすること。又速報に該当するものは可能な限り速やかに事故速報を電話等により運輸支局長に対し行うこと。

(シートベルト)

第38条 管理者は、乗務員に対し道路交通法第71条の3(普通自動車等の運転者の遵守事項)の規定に基づきシートベルトの着用を義務づけること。

- 2 管理者は、乗務員に対し乗客の安全を確保するため、次の各号について徹底すること。

- 一 シートベルトを座席に埋没させないなど、乗客が常時着用することができる状態にしておくこと

- 二 車内放送等により乗客にシートベルトの着用を促すこと

- 三 発車前に乗客のシートベルトの着用状況を目視等により確認すること

附 則

本規程実施年月日

平成 24年 8月 1日制定実施

平成 28年 4月 1日改定実施

平成 28年 12月 1日制定実施

平成 30年 6月 1日制定実施

令和 6年 10月 1日制定実施

事業者名

東和交通株式会社

別添2 点呼実施要領(第16条関係)

点呼実施要領

- 1.点呼執行者

管理者又は補助者が実施するものとする。ただし、管理者が行う点呼の回数は、点呼を行うべき総回数の1/3以上でなければならない。 - 2.点呼の方法

対面点呼または業務後自動点呼を原則とする。運行上やむを得ない場合であって、業務後自動点呼機器の故障等により業務後自動点呼を行うことが困難となった場合は、電話により点呼を実施する。 - 3.点呼場所及び備品等の備付け

(1)点呼場所

・営業所内の所定場所(運転者の立つ位置を足型で明示する)で実施するものとする。

・業務後自動点呼を実施する場所として届出された所定場所

(2)備品等の備え付け

点呼場所には、次の備品等を備え付けるとともに重点指示事項等の掲示を行う。

・点呼の状況を記録するための録画機器等

・業務後自動点呼機器

・アルコール検知器

・血圧計

・体温計

・時計 - 4.点呼状況の記録

(1)対面点呼

点呼場所において、点呼の状況を録音・録画するとともに運転者がアルコール検知器により酒気帯びの有無の確認に係る呼気の検査を行っている状況の写真を撮影する。(点呼の動画内で、アルコール検査時の運転者の顔が容易に識別出来る場合は不要)

(2)業務後自動点呼

業務後自動点呼を受けた運転者ごとに、点呼結果を電磁的方法により記録する。

(3)電話による点呼

点呼執行者が点呼の状況を録音し、運転者が携帯用撮影機器(スマートフォン等)によりアルコール検知器により酒気帯びの有無の確認に係る呼気の検査を行っている状況の写真を撮影する。 - 5.点呼を行う時刻

(1)業務前点呼 日常点検の実施後、出庫の5分前

(2)業務後点呼 業務終了後、車庫の所定位置に車両を格納した後速やかに

(3)業務途中点呼 夜間長距離の運行において、休憩地点に到着後速やかに

(4)行先地点呼 業務前点呼及び業務後点呼は、改善基準告示による休息期間の前後

6.点呼の進め方